家電リサイクル法とは?処分方法や費用について解説!

家電リサイクル法とは、一般家庭や事務所から廃棄される特定家電の処分方法を定めた法律です。特定家電から有用な部品や材料を取り出して再利用することを目的としており、資源のリサイクルを促しています。

家電リサイクル法に定められている特定家電は、

・テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)

・冷蔵庫、冷凍庫

・洗濯機、衣類乾燥機

・家庭用エアコン

の4品目です。

1 家電リサイクル法の基本的な仕組み

家電リサイクル法は、2001年に制定された法律で、資源を有効活用するために定められたものです。資源の回収余地が大きい特定の家具・家電については、消費者が一部の費用を負担したうえで、リサイクルの推進を求めています。具体的な仕組みについて、もう少し詳しく紹介します。

家電リサイクル法における各者の役割

家電リサイクル法では、次のように各関係者が連携して、資源の積極的な再利用を促進しています。消費者の視点では「リサイクル料金を徴収する制度」という印象が強いですが、同法のもとでは、使用済み家電の再商品化プロセスや関係者の役割などが整理されています。

| 対象 | 役割 |

| 消費者 | リサイクルにおける収集・運搬・再商品化の費用を支払う |

| 小売業者 | 過去に販売した対象機器、買い替えにおける家電の引き取りに応じて、指定引取場所に引き渡す |

| 自治体 | 国の施策に応じて再商品化を促すべく適切な処置を実行 |

| 指定引取場所 | リサイクルプラントへ家電を運搬 |

| 家電リサイクルプラント | 家電を分解・破砕・選別を行い、部品・素材の再利用を促進 |

家電の再商品化率

家電リサイクル法対象の家電は、それぞれ再商品化率が決まっていて、リサイクルプラントでは基準以上の重量の資源の再利用が義務づけられています。

義務づけられた再商品化率

- エアコン:80%以上

- ブラウン管式:55%以上

- テレビ 薄型テレビ:74%以上

- 冷蔵庫(冷凍庫含む):70%以上

- 洗濯機(衣類乾燥機含む):82%以上

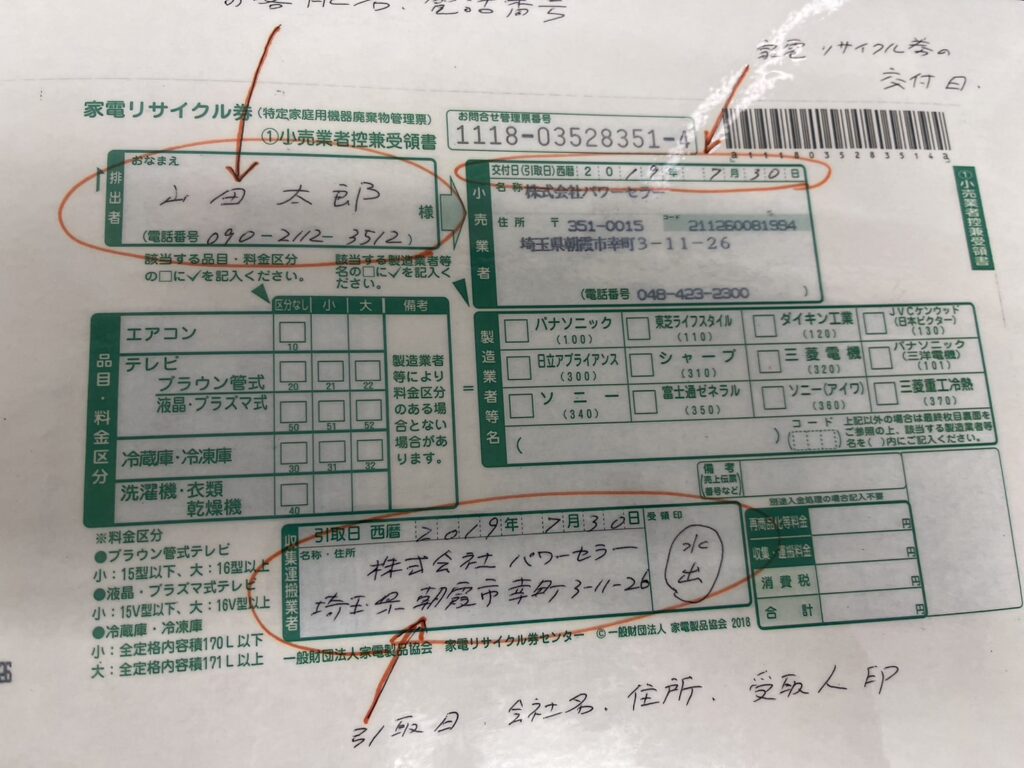

マニフェスト制度とは?

処分される家電が、消費者からリサイクルプラントまで正常に届くようにするために、家電リサイクル法のもとでは、管理票(マニフェスト)制度を取り入れています。これは、産業廃棄物の処分業者にて実施されているシステムです。

消費者が引き渡した家電がどの業者を経てリサイクルプラントに送られたか、マニフェストと呼ばれる管理票で1台毎に管理しています。マニフェスト制度は、不法投棄などの不正が行われるのを予防する役割を果たしています。

2 家電リサイクル法の家電を処分する方法は?

上記4品目の家電を処分するには、主に2つの方法があります。

方法1. 家電量販店や地元の電気屋に回収依頼する

家電量販店や電気屋さんによっては、家電リサイクル法の対象家電を回収してくれるサービスを行っているところがあります。

回収条件は、新しい家電を購入時・店舗まで持ち込みなど、店舗によってさまざまです。

方法2. 自分で指定場所まで持ち込む

リサイクル料金を郵便局で支払い、指定場所まで運搬することで処分することが可能です。

リサイクル料金のみで処分することができます。

3 家電リサイクル法で処分する際の費用は?

家電リサイクル法に指定された家電を処分する際の費用には、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」の2種類があります。

1. リサイクル料金

リサイクル料金は、家電の種類・メーカー・サイズなどによって決められています。以下、主なリサイクル料金例を見てみましょう。

家電の種類 リサイクル料金

エアコン 990円〜

冷蔵庫・冷凍庫(170L以下) 3,740円〜

冷蔵庫・冷凍庫(171L以上) 4,730円〜

洗濯機・衣類乾燥機 2,530円〜

テレビ(薄型・15型以下) 1,870円〜

テレビ(薄型・16型以上) 2,970円〜

厚型テレビ 2,970円〜

液晶プラズマ 2,970円〜※2020年3月現在の価格。10%税込み。

詳しいリサイクル料金は、一般財団法人 家電製品協会の公式HPを参考にしてください。

2. 収集運搬料金

処分方法で家電量販店や電気屋さんに依頼した場合に発生する費用です。料金は店舗によって異なりますが、相場で1,000〜5,000円ほどです。

この費用は、店舗から指定処分場までの運搬料となります。そのため店舗に直接持ち込みした場合でも発生しますので、注意しましょう。

4 なぜ家電リサイクル法があるの?

家電リサイクル法が誕生したのは、2001年4月です。それ以前までは、一部の鉄資源を回収し、ほとんどの家電は埋め立てられていました。銅・アルミ・鉄・プラスチックなどの資源は再利用されず、ゴミとして廃棄されていたのです。

上記の資源がほとんど活用されていないだけではなく、処理場の処理能力を超える可能性、環境に悪影響などのさまざまな問題がありました。

家電リサイクル法を制定することで、天然資源をなるべく取り出して有効活用し、廃棄量を減らす取り組みを推進。「環境に配慮した循環型社会」の実現を目指しています。

5 家電リサイクル法の仕組み

家電リサイクル法による家電処分の流れは、3段階あります。

1. 消費者がリサイクル料金を支払って業者に回収してもらう

家電リサイクル法に指定された家電を廃棄する際には、適正な業者に回収してもらう必要があります。規定のリサイクル料金は消費者負担です。

2. 小売業者が回収、指定引取場所に運搬

小売業者には、過去に販売した機器・引き取り依頼された機器を引き取る義務があります。消費者から料金を受け取り、指定の処分場所へと運搬します。

なお消費者自身で指定の処分場まで運搬することも可能です。

3. 製造業者または輸入業者が引き取る

製造メーカーや輸入業者には、過去に製造または輸入した家電リサイクル対象機器を引き取る義務があります。そこで、リサイクルに必要となる素材を抽出します。

【家電リサイクル法が成立されるまでの歴史】

ゴミに関する法律が最初に日本で制定されたのは、1900年(明治33年)の頃でした。このときにはゴミが不当投棄され、伝染病やハエ・カの発生源となっており、衛生問題が深刻化したため、制定されました。

1954年(昭和29年)、第二次世界大戦から9年後に「清掃法」という法律が制定。これも明治時代と同様に、生活環境を清潔にする事で衛生的に住みやすくしようというのが目的でした。

高度成長期に入ると、今までとは比べものにならない程のゴミが発生し、焼却処理の稼働が追いつかなくなります。そこで「廃棄物処理法」が制定されました。生産責任者は廃棄物の処理を行い、一般家庭から出た廃棄物は各自治体が責任を持って処理をする、という仕組みが整えられました。

『リサイクル』という言葉が誕生したのは、平成3年頃になります。この年に「再生資源利用促進法」=「リサイクル法」ができました。廃棄物をもっと減らし、リサイクルを推進することで資源の有効活用を図るためです。

その後平成9年には「容器包装リサイクル法」が施行され、そして平成13年(2001年)に「家電リサイクル法」が施行される様になりました。特定家電の処理方法を法律で定めることにより、資源の有効活用をさらに推進させるための法律です。

資源を有効活用させるために有効な法律ではありますが、そこにはさまざまな問題があります。

1・不法投棄問題

2・再利用問題

3・後払い方式問題

以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

【家電リサイクル法の懸念点 ①不法投棄問題】

家電リサイクル法は、消費者が家電リサイクル法対象の家電を処分したい時に、費用を負担して処分することが定められている法律です。そのため、この費用負担を嫌って不法投棄してしまおう、という人が増加する懸念があります。

家電リサイクル法の家電を処分するには、リサイクル料金を支払う必要があります。リサイクル料金は家電の種類やメーカーによって定められており、料金は最低でも1,000円〜です。この費用が少し高いのではないか、との声も出ています。

現在では大分減ってきていますが、人のいない山道や林道などにリサイクル法指定の家電が捨てられているケースがあります。個人だけではなく、廃品回収を行っている業者でも、同様の行為をしているところがあります。

本来なら自治体の収集運搬免許がなければ、家電を回収したり処分することは禁止されています。しかし免許のない業者が勝手に回収を行い、再販や不当放棄を行って利益を得ようとしているのです。

一昔前と比較すればその数も減ってきてはいますが、撲滅までにはなかなか至らないのが現状です。

【家電リサイクル法の懸念点 ②再利用問題】

家電リサイクル法は、再利用がしにくい法律だとされています。なぜなら処分方法があらかじめ定められているため、まだまだ使えるものでも、そのまま処分されてしまう恐れがあるためです。

資源保護のために「3R=ごみの削減・製品の再利用・リサイクル」を推進することはとても重要です。しかし使用年数がまだ短くまだ使える家電に関しては、リサイクルして資源を取り出すよりも、そのまま使用し続けたほうが資源保護になるでしょう。家電の解体やリサイクルには人件費も燃料費もかかるためです。

このように家電リサイクル法では、製品の再利用については言及されていないのが現状です。

【リサイクル家電法の懸念点 ③後払い方式問題】

家電リサイクル法では、リサイクル料金を支払う人は、最終的にその家電を所有していた人(消費者)である「後払い方式」です。

小売店がリサイクル家電を再販する場合、もしも売れ残ったり処分する必要が発生したときに、小売店が自らリサイクル料金を支払う義務があります。こうした事情により、小売店等はリサイクル家電の再販にあまり積極的ではありません。

もしも人から「家電をあげるよ!」と言われたとき、使えるうちならまだ嬉しいですが、処分するときには有料で処分しなければなりません。エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビを譲り受けるときには、処分費用のことも考えましょう。

<おまけ:リサイクル料金はなぜ後払い?>

このリサイクル料金の支払い方式ですが、「先払い方式」にする案もありました。先払いなら商品購入時にリサイクル料金が支払われるので、確実に費用を回収出来る・再利用が促進される・不法に捨てる人が減る、といった利点があります。

しかし先払い方式だと、リサイクル家電を販売するときにリサイクル料金が加算されるため本体価格が割高となります。製品が売れにくくなる懸念があるとして、製造メーカー側が猛反対しています。

こうした経緯があり、リサイクル料金の支払いは現在のように「後払い方式」になっています。

関連記事

-

電化製品の処分方法8選!家電リサイクル法を踏まえて正しく処分しよう

電化製品の買い換えや引っ越しなどでは、古い電化製品を処分しなければなりません。電化製品は、商品により家電リサイクル法が適用されるため、不用意にゴミに出してはいけません。 この記事では、家電リサイクル法にも触れながら、電化製品の処分方法を紹介します。後半では家電リサイクル法に準拠した処分の目安も解説します。電化製品の処分を検討している方は、ぜひ参考にしてください。 電化製品の処分方法8選 家電製品の処分方法としては、主につぎの8つの方法が検討できます。リサイクル家電4品目とそれ以外で処理方法が違ういます。 リサイクル券を購入し指定場所に持ち込む(家電4品目) 購入した店舗や小売店に引き取りを依頼(家電4品目) フリマアプリやオークションサイトで売却 リサイクルショップで買取 不燃ごみで処分する(リサイクル家電4品目以外) 粗大

-

エアコンの処分方法5選|費用相場や買取価格はいくら?徹底リサーチを実施!

エアコンは家電リサイクル法で決められた方法で処分する必要があり粗大ゴミでは出せません。 この記事では、エアコンの正しい処分方法を5つ紹介し、それぞれの費用やメリット・デメリットを徹底比較します。ご自身の状況に合った最適な処分方法を見つけて、賢くエアコンを処分しましょう!市役所や家電量販店、回収業者さんに聞いてみました。 ▼この記事でわかる内容 1. 家電量販店に引き取ってもらう 2. 回収業者に依頼する 3. 指定引取場所に持ち込む 4. リサイクルショップで売却する 5. 町の電気屋に処分してもらう エアコンの処分方法5選 エアコンの処分は、家電リサイクル法で定められた方法で行う必要があります。粗大ゴミとして処分することはできません。主な処分方法としては、以下の5つが挙げられます。 処分方

-

洗濯機の処分方法は全部で5通り!お得な処分法もご紹介

洗濯機をお得に処分する方法で悩んでいる方必見の処分方法5選を紹介。自分で処分する方法から無料で処分する方法まで解説いたします。 洗濯機の処分方法5選 洗濯機の処分方法には、大きく分けて次の5つの方法があります。それぞれの方法について詳しく紹介します。 処分方法①買い換え時に家電量販店などに引き取ってもらう 大手の家電量販店では、買い換え時に既存の洗濯機を引き取ってもらえます。洗濯機を自宅まで届けるサービスがある場合、合わせて古い洗濯機を回収してもらうことも可能です。 この方法であれば、新しい洗濯機と入れ替える形で古い洗濯機を処分できるため、古い洗濯機を保管しておく場所を確保する必要がありません。また、業者が運搬してくれるため、重い洗濯機を運ぶ負担がないのも魅力です。 メリット 洗濯機の廃棄にはさまざまな手間が発生するのですが

-

冷蔵庫の処分方法7選!有料処分でなく買取になる冷蔵庫はどんなもの?

不要となった冷蔵庫をいざ処分しようと思うと、その方法に悩む人も多いことでしょう。実は、冷蔵庫は粗大ごみとして捨てることはできません。自治体では処分を受付してくれないので、その他の方法で処分するしかないのです。 では、どのように処分すれば良いのでしょうか?処分にかかる費用はどのくらいでしょうか?今回はこれらのポイントについて、詳しく解説します。 冷蔵庫を廃棄する場合の方法4選 電源が入らない、機能が故障している、経年劣化でサビや匂いがひどい冷蔵庫は、捨てて処分しましょう。廃棄方法は主に3つあります。なお、冷蔵庫を捨てる前には、「家電リサイクル法」について理解しておきましょう。 家電リサイクル法について理解しよう 家電リサイクル法とは、冷蔵庫や冷凍庫・エアコン・テレビ・洗濯機の処分方法を定めた法律のことです。これらの家電には再利用できる資源が含まれている

-

エアコンの無料回収や処分は違法となる可能性が高いので要注意!

エアコンの処分や回収を専門業者に依頼しようと思う方は多いと思います。ところがネットで業者を検索してみると、「無料で回収します!」「無償で処分します!」「エアコン引き取りにお金は要りません!」とうたっている業者が数多くあります。 このように、エアコンを無料で処分・回収してもらうことは、本当に大丈夫なのでしょうか?法的になにか問題はないのでしょうか。 結論を述べると、違法となる可能性は高いでしょう。以下、理由を詳しく解説します。 エアコンの処分や回収には家電リサイクル法で定められた費用がかかる エアコンは家電に当たるため、処分や破棄するためには家電リサイクル法を遵守した方法で回収してもらわなければなりません。 家電リサイクル法とは、業者が回収したエアコンから銅・鉄・アルミなどの資源を取り出し、リサイクルに回すことで、廃棄物を減らそうという趣旨の法律のこと

-

リサイクル家電はどのように捨てるの?詳しい方法について

リサイクル家電は、リサイクル家電法に基づいた方法で適切に処分しなければなりません。では、具体的にどのように処分すればいいのでしょうか? エアコン・洗濯機・冷蔵庫・テレビなどの、リサイクル家電法に指定されている家電の処分方法は主に2つあります。 ①回収受付している家電量販店に依頼する ②自分で料金を支払って処分場へ持ち込む 今回は、これらの方法について詳しく解説します。 ①家電量販店や町の電気屋さんに依頼する 1-1. 家電量販店での処分方法 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)では、冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコンなどのリサイクル家電法の指定家電を購入した小売店に回収依頼する方法が一般的です。その他、購入先以外の家電量販店でも回収依頼をすることができます。ただし、すべての家電量販店で回収を行っているわけではありません。 店舗